Valore scientifico della fotografia meteorica

Le fotografie non solo sono esteticamente gradevoli, ma contengono anche informazioni preziose utilizzabili per analisi approfondite. Sebbene la sensibilità delle pellicole (o dei sensori digitali) limiti la rilevazione alle meteore più luminose, il grande vantaggio della fotografia meteorica risiede nella sua precisione posizionale. Questo consente di determinare con grande accuratezza le caratteristiche dei meteoroidi individuali o degli sciami meteorici

Parametri misurabili attraverso la fotografia

- Altitudine nell’atmosfera: Le altezze variano da 15 a 140 km

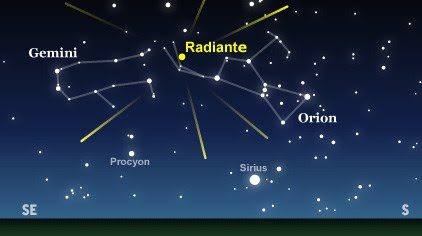

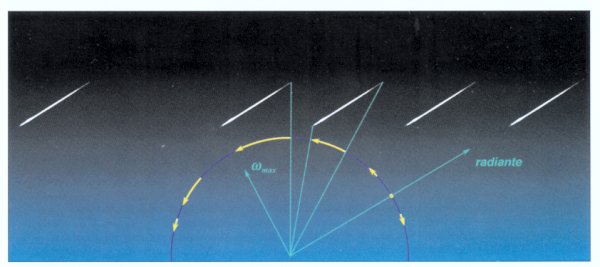

- Radiante: La direzione (costellazione) da cui i meteoroidi entrano nell’atmosfera

- Velocità: Le velocità variano nell’intervallo da 11 a 72 km/s

- Decelerazione: Le decelerazioni variano da appena misurabili (meteore di sciame) fino al 50% della velocità iniziale (meteore molto lente di origine asteroidale)

- Massa: Le masse variano da 0,01 g a migliaia di chilogrammi

Informazioni scientifiche ottenibili

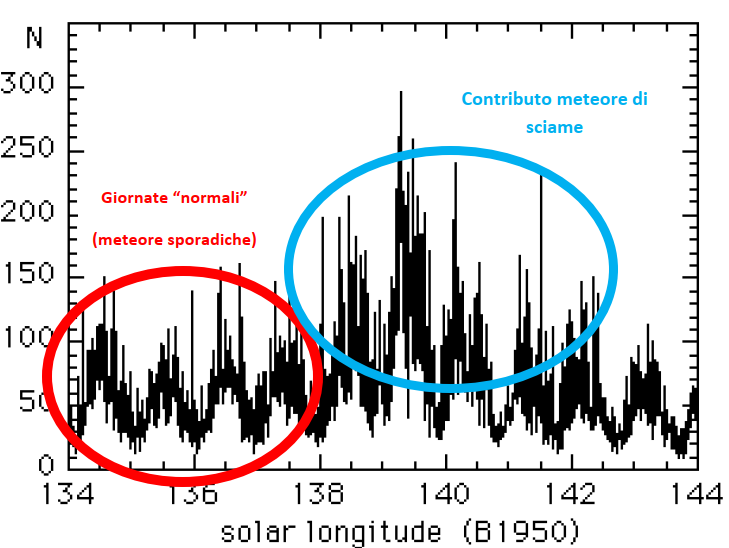

La decelerazione fornisce informazioni sulla composizione dei meteoroidi. Da campioni statistici delle altezze delle meteore sono stati dedotti diversi gruppi distinti con origini genetiche differenti.

Il radiante e la velocità di un meteoroide permettono di calcolare la sua orbita eliocentrica. Questo consente di associare flussi meteorici con comete progenitrici.

Attrezzatura necessaria

Preparazione

- Pianificazione:

- Consulta calendari di sciami meteorici

- Verifica previsioni meteo e trasparenza atmosferica

- Calcola la posizione del radiante per orientare la fotocamera

- Scegli un sito con basso inquinamento luminoso (Bortle 4 o inferiore)

- Calibrazione sul campo:

- Esegui scatti di prova per verificare messa a fuoco e inquadratura

- Registra coordinate GPS precise

- Fotografa una carta stellare di riferimento nel campo visivo

- Annota temperatura e umidità ambientale

Fondamentale

- Fotocamera DSLR o mirrorless con funzione di scatto a lunga esposizione (idealmente con sensore full-frame per migliore sensibilità)

- Obiettivo grandangolare (14-24mm) con apertura ampia (preferibilmente f/2.8 o più luminoso)

- Treppiede robusto con testa a sfera o astronomica

- Batterie supplementari (le esposizioni lunghe consumano molta energia, specialmente nel freddo)

- Schede di memoria ad alta capacità (minimo 64GB, classe 10 o superiore)

- Intervallometro (esterno o integrato nella fotocamera)

- Coperta antiumidità o sacchetti di gel di silice (contro la condensa)

Opzionale ma consigliato

- Custodia riscaldata per batterie (per sessioni in ambienti freddi)

- Computer portatile con software di analisi astronomica

- GPS per geolocalizzazione precisa

- Filtro anti-inquinamento luminoso (utile in zone suburbane)

- Sistema di tracciamento equatoriale (per sessioni molto lunghe)

- Alimentatore esterno per sessioni prolungate

Impostazioni della fotocamera

- Modalità: Manuale (M)

- Formato file: RAW (essenziale per l’analisi scientifica)

- ISO: 1600-3200 (dipende dal cielo e dall’attrezzatura)

- Apertura: La più ampia disponibile (f/1.4-f/2.8)

- Tempo di esposizione: 15-30 secondi (oltre si registrano rotazioni stellari significative)

- Bilanciamento del bianco: Automatico o 3700-4000K

- Riduzione del rumore: Disattivata (meglio gestirla in post-produzione)

- Messa a fuoco: Manuale all’infinito (perfezionata su stelle luminose)

Configurazione dell'intervallometro

- Intervallo tra scatti: 1-2 secondi (minimo possibile)

- Numero di scatti: Illimitato o il massimo consentito

- Ritardo iniziale: 2-5 secondi (per evitare vibrazioni al primo scatto)

Acquisizione dati

- Fotografia a stazione singola:

- Identifica un campo stellare che includa il radiante dello sciame

- Mantieni sessioni di almeno 1-3 ore per rilevanza statistica

- Esegui periodicamente scatti di calibrazione (dark frames)

- Fotografia multi-stazione (metodo avanzato):

- Coordina con altri osservatori a distanza di 20-100 km

- Sincronizza gli orologi con precisione (GPS o NTP)

- Orienta le fotocamere per massimizzare l’area di sovrapposizione

- Utilizza un sistema di comunicazione per segnalare meteore brillanti

Elaborazione preliminare

- Altitudine nell’atmosfera: Le altezze variano da 15 a 140 km

- Radiante: La direzione (costellazione) da cui i meteoroidi entrano nell’atmosfera

- Velocità: Le velocità variano nell’intervallo da 11 a 72 km/s

- Decelerazione: Le decelerazioni variano da appena misurabili (meteore di sciame) fino al 50% della velocità iniziale (meteore molto lente di origine asteroidale)

- Massa: Le masse variano da 0,01 g a migliaia di chilogrammi

Analisi astrometrica

- Misurazioni di precisione:

- Tracciamento preciso della traiettoria rispetto alle stelle di riferimento

- Determinazione del punto di inizio e fine della traccia visibile

- Calcolo della velocità angolare apparente

- Triangolazione (per fotografia multi-stazione):

- Identificazione di punti corrispondenti nelle immagini da diverse stazioni

- Calcolo della posizione tridimensionale attraverso intersezione di linee di vista

- Determinazione dell’altitudine reale della meteora nell’atmosfera

Dati astrometrici:

- Coordinate equatoriali (J2000) dei punti lungo la traiettoria

- Coordinate del radiante apparente e geocentrico

- Velocità iniziale e finale (km/s)

- Altitudine (km) dei punti chiave (prima apparizione, massima luminosità, estinzione)

Analisi fisica

- Determinazione dei parametri orbitali:

- Calcolo della velocità pre-atmosferica

- Determinazione del radiante preciso

- Ricostruzione dell’orbita eliocentrica

- Analisi della decelerazione:

- Misurazione della velocità in punti successivi della traiettoria

- Calcolo del coefficiente di decelerazione

- Stima della densità del meteoroide

- Fotometria:

- Calibrazione fotometrica usando stelle di riferimento

- Tracciamento della curva di luminosità

- Determinazione della magnitudine assoluta (a 100 km di distanza)

- Stima della massa del meteoroide

Dati fisici:

- Magnitudine apparente e assoluta

- Coefficiente di decelerazione

- Stima della massa

- Parametri orbitali (a, e, i, ω, Ω)

- Determinazione dei parametri orbitali:

Contributo alla ricerca

L’occhio nudo è in grado di rilevare meteore fino a circa magnitudine +7 in condizioni eccellenti, nella zona centrale del campo visivo. Le tecniche video avanzate permettono il rilevamento di meteore fino a magnitudine +8, mentre le meteore radar e quelle telescopiche possono essere deboli fino a magnitudine +11. I metodi fotografici difficilmente possono competere con questa sensibilità. Tuttavia, l’impegno richiesto per l’attrezzatura di osservazione e riduzione dei dati è molto inferiore rispetto, ad esempio, ai sistemi video. Per questo motivo, le osservazioni fotografiche appartengono al repertorio standard dell’astronomo amatoriale.

Questa metodologia completa trasforma la fotografia delle meteore da semplice hobby a vera attività scientifica, permettendo di contribuire significativamente alla comprensione della dinamica degli sciami meteorici, dell’origine dei meteoroidi e dei processi di ablazione atmosferica.