Fino alla prima metà degli anni ’60, gli scienziati non avevano a disposizione molti dati per poter far luce sul ruolo del fenomeno impattivo nell’evoluzione dei corpi del Sistema Solare, finché le missioni interplanetarie di questi ultimi 40 anni non hanno messo in evidenza la fitta craterizzazione di tutti i corpi (pianeti, satelliti e asteroidi) che presentano una superficie solida. Se per spiegare la craterizzazione dei corpi maggiori, infatti, accanto a questa soluzione, si potrebbe anche suggerire l’ipotesi endogena, non si può fare altrettanto per i corpi di dimensioni più modeste, assolutamente inadeguati sia ad innescare che a mantenere attivo tale processo. Il meccanismo degli impatti riveste quindi un ruolo di fondamentale importanza nell’evoluzione del Sistema Solare, non solo come momento distruttivo, ma anche come indispensabile e basilare elemento costruttivo nella edificazione e nella strutturazione definitiva di tutti i corpi che ne fanno parte, così da risultare uno dei processi essenziali del modellamento delle superfici planetarie.

Questo fenomeno ha interessato anche la Terra, soprattutto agli albori del Sistema Solare, quando il numero di oggetti interplanetari in movimento caotico attorno al Sole era notevolmente maggiore e al contempo il nostro pianeta non vi opponeva ancora un efficiente scudo protettivo in quanto l’atmosfera non aveva ancora raggiunto una completa formazione. Oggi, al contrario, oltre al fatto che le probabilità di impatti cosmici sono drasticamente ridotte per la diminuzione di corpi vaganti, la Terra oppone una efficientissima difesa dovuta alla presenza di un’atmosfera completamente sviluppata. Le cicatrici dovute agli impatti passati sono state mascherate nel tempo dai processi erosivi e tettonici, anche se alcuni crateri da impatto di grandi dimensioni sono tuttora osservabili sulla superficie del nostro pianeta.

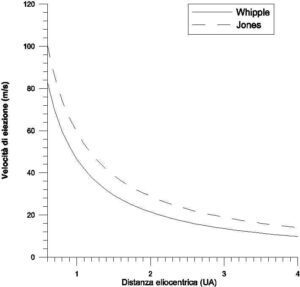

Localizzazione dei siti di impatto sulla superficie terrestre noti fino al 1987.

Il fatto che attualmente non si osservino impatti di imponenti dimensioni non significa che la Terra sia un sistema isolato e del tutto immune all’interazione con il mezzo interplanetario ma anzi, durante il proprio moto di rivoluzione intorno al Sole, è bombardata continuamente da oggetti per lo più frenati o disintegrati dagli strati atmosferici. È interessante a questo proposito evidenziare che ogni anno l’atmosfera stessa viene a contatto con centinaia di migliaia di tonnellate di oggetti interplanetari di modeste dimensioni: i meteoroidi.

Secondo la definizione proposta nel 1961 dall’IAUNC (International Astronomical Union Nomenclature Committee), un meteoroide è un corpo solido in moto nel sistema interplanetario di dimensioni più piccole di un asteroide ma considerevolmente maggiore di un atomo, la cui massa può essere compresa tra un microgrammo e parecchie migliaia di tonnellate. I meteoroidi, entrando nella nostra atmosfera, danno origine al fenomeno delle meteore. Il nome meteora dovrebbe indicare soltanto il complesso dei fenomeni luminosi e di ionizzazione a cui un meteoroide dà luogo nella parte superiore dello strato atmosferico. L’uso attuale ne estende il significato anche al corpo stesso, purché esso venga totalmente consumato durante il passaggio nell’atmosfera. Si chiamano invece meteoriti, i meteoroidi più grossi che, pur essendo fortemente ridotti dall’attrito atmosferico, riescono a raggiungere la superficie terrestre per effetto delle loro maggiori dimensioni. All’altro estremo della scala delle masse si trovano le micrometeoriti, particelle estremamente piccole (generalmente con dimensioni del millesimo del millimetro) che perdono la loro energia senza consumarsi nell’atmosfera cadendo lentamente per gravità sulla Terra. La definizione appena vista include anche i bolidi, cioè quei meteoroidi più grossi, e quindi più luminosi, che si frammentano in modo catastrofico e poi esplodono dissipando la loro energia nell’atmosfera, con produzione tra l’altro di effetti acustici percepibili da osservatori e da strumenti sismici posti in vicinanza del punto di esplosione.

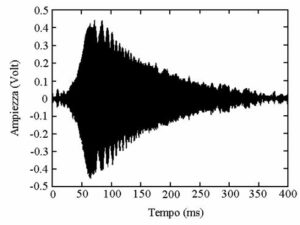

Rappresentazione della caduta di un meteoroide