Quando un’onda elettromagnetica investe la traccia ionizzata prodotta dalla meteora, gli elettroni in essa contenuti, per effetto del campo elettrico dell’onda, iniziano ad oscillare con la stessa frequenza. Questi, comportandosi come un minuscolo dipolo herziano, reirradiano nello spazio un’onda della stessa lunghezza d’onda. Anche gli ioni positivi della traccia sono costretti ad oscillare dal campo elettrico dell’onda e reirradiano nello spazio come dipoli herziani, ma il loro contributo è trascurabile rispetto a quello degli elettroni, dal momento che la potenza reirradiata è inversamente proporzionale alla massa.

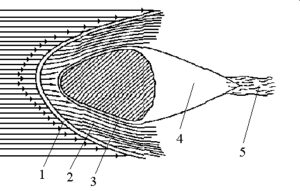

Si hanno due tipi fondamentali di echi meteorici, a seconda che la concentrazione lineare degli elettroni nella traccia riflettente sia maggiore o minore di un certo valore limite. Quando la densità elettronica lineare della traccia è minore di circa 2.4 x 1014 el/m, la riflessione da origine ad un eco ipodenso, nel caso in cui q sia maggiore di tale valore si forma un eco iperdenso.

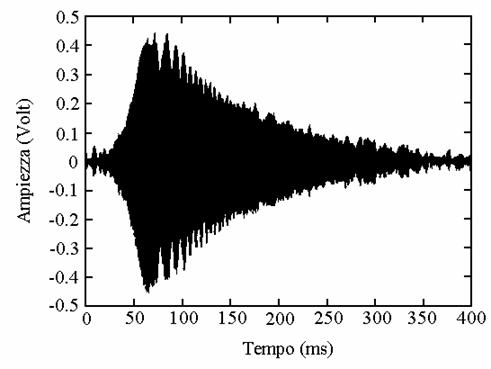

Nel caso ipodenso la densità elettronica lineare è tale che le interazioni tra i vari elettroni della traccia sono trascurabili. Da ciò consegue che l’onda elettromagnetica riesce ad attraversare interamente la traccia meteorica e viene diffusa al suo interno dai singoli elettroni che si comportano come oscillatori indipendenti. Inoltre, morfologicamente sono caratterizzati da una rapida crescita del segnale ricevuto dovuta alla formazione della traccia. Successivamente, una volta raggiunto il valore massimo, l’eco decade esponenzialmente nel tempo per effetto della diffusione ambipolare della traccia meteorica, il cui allargamento provoca la diminuzione della potenza riflessa, in quanto aumentano le differenze di fase fra gli elettroni più vicini al radar e quelli più lontani.

Profilo tipico di un eco radar di una traccia ipodensa.

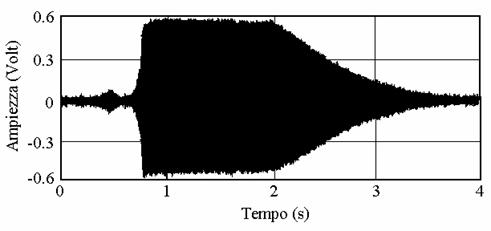

Nel caso iperdenso, invece, la densità elettronica lineare della traccia è sufficientemente elevata da rendere non più trascurabile l’interazione tra gli elettroni: in tale situazione la traccia può essere assimilata ad una superficie conduttrice cilindrica coassiale con la stessa, che quindi non si fa più attraversare dalla radiazione elettromagnetica incidente, subendo così una riflessione totale. Dal punto di vista morfologico, anche qui si ha una rapida salita iniziale della potenza riflessa fino al massimo, raggiunto il quale la potenza rimane però pressoché costante per un certo periodo di tempo, costituendo una sorta di pianerottolo (plateau), oltre il quale si ha la tipica caduta esponenziale dell’eco dovuta alla diffusione ambipolare della traccia.

Profilo tipico di un eco radar di una traccia iperdensa.

Purtroppo, i due casi analizzati rappresentano dei comportamenti ideali, che negli echi reali ben poche tracce seguono, in quanto il fenomeno è disturbato da numerosi fattori tra cui:

- distorsione e rottura della traccia meteorica ad opera dei venti mesosferici e formazione di zone di riflessione multiple note come glint;

- presenza di oscillazioni di Fresnel nelle tracce ipodense;

- processi non diffusivi coinvolti nel dissolvimento della traccia meteorica.

La durata degli echi è molto varia e dipende fortemente dalla lunghezza d’onda impiegata e dall’altezza del punto di riflessione: per frequenze intorno a 40 MHz si considerano ipodensi gli echi che hanno una durata inferiore al secondo e iperdensi i restanti. In questo secondo caso si hanno echi con durate anche superiori al minuto; tuttavia, il loro numero diminuisce con l’aumentare del tempo di vita in quanto derivano da meteore più massicce e quindi più rare.