Per essere in grado di valutare i rischi di impatto di oggetti cosmici sulla Terra o con eventuali strutture orbitanti, quali i satelliti artificiali o la Stazione Spaziale Internazionale, negli ultimi decenni si è ritenuto opportuno studiare più in dettaglio la natura ed il flusso dei meteoroidi. Se si considerano le masse che vanno da 10-21 kg a 1015 kg, il flusso della materia interplanetaria che arriva mediamente ogni anno sulla Terra è valutato attorno a 2 x 108 kg, di cui solo il 30% è costituito dai meteoroidi di massa compresa tra 10-9 kg e 107 kg. Sui tempi lunghi i due intervalli di massa che danno il maggior contributo al flusso totale annuo di materia interplanetaria sulla Terra sono tra 1012 kg e 1015 kg (rappresentato per lo più da corpi di tipo roccioso o carbonaceo) e fra 104 kg e 107 kg (per lo più piccole comete inattive). Si tratta in questo caso di corpi cosmici di dimensioni, comunque, dell’ordine del chilometro nel primo caso e maggiori di qualche metro nel secondo. Sui tempi brevi, c’è un terzo picco significativo nella scala delle masse compresa tra 10-9 kg e 10-4 kg che corrisponde alla polvere cosmica e alle micrometeoriti. I meteoroidi appartenenti a quest’ultimo intervallo rappresentano la maggior parte di tutta la massa proveniente dallo spazio che cade sulla Terra con l’eccezione, come già detto, dei grossi impattori che costituiscono un fenomeno sporadico.

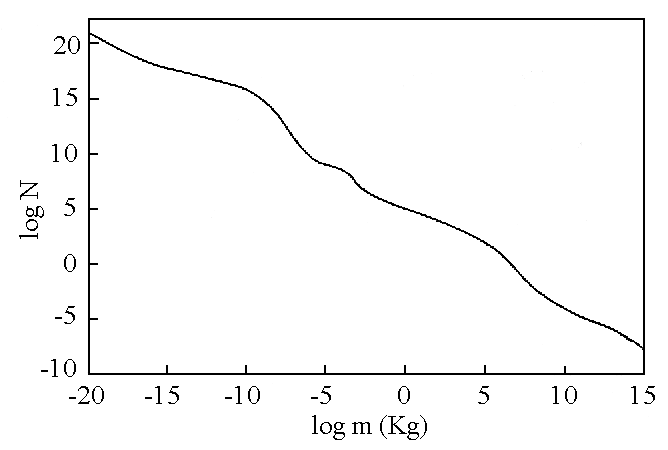

Il grafico in figura mostra la variazione in scala bilogaritmica del numero cumulativo N dei corpi interplanetari di massa uguale o maggiore di m che entrano in un anno nell’atmosfera, rispetto alla massa m.

Logaritmo del numero cumulativo N, di corpi interplanetari di massa uguale o maggiore di m che entrano in un anno nell’atmosfera, rispetto al logaritmo della massa m.

Essa evidenzia come l’andamento della distribuzione massa-numero di corpi interplanetari non possa essere espressa da una semplice legge di potenza poiché presenta tre intervalli di massa con marcate fluttuazioni rispetto all’andamento medio di questa distribuzione. La prima regione corrisponde alla situazione in cui la dispersione delle particelle sotto l’influenza della pressione di radiazione solare predomina sul loro incremento per effetto della collisione di corpi di maggiori dimensioni. La seconda regione, invece, corrisponde all’intervallo di massa occupato dagli sciami meteorici, che hanno origine per lo più da un numero limitato di comete e asteroidi. Infine, la terza regione corrisponde alla maggioranza di corpi di probabile origine cometaria (piccole comete inattive) come è stato suggerito da Kresak (1978) e Rabinowitz (1993).

Considerato l’ampio spettro delle masse dei corpi interplanetari, il fenomeno meteorico è monitorato e studiato attraverso differenti metodi osservativi, le cui analisi possono essere poi messe in correlazione fra loro. Partendo dalle masse più piccole, le tecniche utilizzate oggi si basano sull’osservazione di microcrateri lunari, su rilevatori posti su sonde spaziali, su tecniche radar e fotografiche, sull’analisi di sedimenti marini e nei ghiacci polari e su osservazioni di asteroidi con i telescopi o con sistemi fotografici avanzati.

| Intervallo di massa (kg) | Metodo | Autore |

| 10-21 – 10-9 | Microcrateri lunari | Grun et al. (1985) |

| 10-16 – 6×10-10 | Sonde spaziali | Grun e Zook (1980) |

| 3×10-9 – 3×10-6 | Meteore radar | Cevolani et al. (1995) |

| 10-6 – 104 | Meteore fotografiche e TV (fireballs e bolidi) | Ceplecha (1988) |

| 8×105 – 1015 | Asteroidi Spacewatch SEAs (Small Earth Approachers) | Rabinowitz (1993) |

| 1012 – 1015 | Asteroidi fotografici ECA (Earth-Crossing Asteroids) | Shoemaker et al. (1990) |

Spettro della materia interplanetaria nei vari intervalli di massa con i relativi metodi di osservazione e gli autori che li hanno utilizzati.

La scala delle masse presenta alcune discontinuità soprattutto ai limiti tra le misure effettuate con sonde spaziali e quelle con tecniche radar, nonché in corrispondenza della soglia tra le meteore fotografiche più luminose (fireballs e bolidi) e gli asteroidi recentemente osservati con il telescopio Spacewatch. Queste lacune, derivanti da strumenti e tecniche ancora non sufficientemente adeguati, impediscono di estendere l’osservazione a tutto l’intervallo delle masse dei corpi minori del Sistema Solare.